|

歯科疾患

口腔内疾患の種類

犬や猫の口腔内には多くの種類の疾患がみられます。分類の方法は沢山ありますが、ここでは次のように分類して示します。

1. 奇形、遺伝的要因:

遺伝的な要因で発生する疾患には、口唇裂・口蓋裂、歯列の異常(下顎突症、上顎前突)、歯の奇形などがあります。口腔内を観察すれば、重度の口蓋裂は産まれてすぐにわかりますが、軽症の場合はわかりにくいこともあります。口蓋裂の多くの場合は手術が必要です。歯の奇形は歯が萌出する頃にわかるようになります。顎の長さや大きさの異常は遺伝的要因の関与が疑われます。顎の長さの異常が起こると不成咬合が発生し口腔内に外傷が起こることがあるので、注意が必要です。

2. 発育の期の異常 :

発育期に起こる代表的な疾患には、乳歯の晩期残存、萌出異常(埋伏歯)などがあり、歯の萌出する時期に異常が分かります(生後数3〜7カ月齢ごろまで)。乳歯と永久歯の交代がスムーズに起こらず乳歯がいつまでも残ることで起こる歯列異常が多く見られます。乳歯が脱落しないで歯列の中に長く残ると永久歯の萌出位置の異常を起こし、永久歯の不正咬合を起こす原因となり、よく見られる疾患です。早く見つけることで簡単に対応できますが、発見が遅れると、治療が難しくなります。

3. 外傷:

口腔内の外傷には軟組織の外傷(口唇、舌)、歯の外傷(歯冠・歯根の破折、脱臼)、顎骨骨折などがあります。一番多いのは歯の破折です。昔は交通事故、喧嘩や落下、フリスビーなどで起こることが多かったのですが、最近では硬いおやつを食べて破折することが多くなってきています。困ったことは、歯にいいと勧められた硬いおやつなどによる歯の破折があまりにも多く発生していることです。2019年に日本小動物歯科研究会のアンケートにより明確になりました。(日本小動物歯科研究会のホームページを参照ください)歯並びの異常で口腔内の軟部組織を損傷することもあります。

4.炎症:

炎症が原因で起こる口腔内疾患で最も多いのは歯周疾患;歯周炎(辺縁性歯周炎、根尖性歯周炎)です。続いて歯髄の疾患(歯髄炎、歯髄壊死、根尖病巣、う蝕)、また、顎骨の炎症(骨髄炎、上顎洞炎)、粘膜の炎症(歯肉・口蓋・口腔粘膜の炎症、口唇炎、舌炎、扁桃炎)などがあります。歯周疾患は口腔内の疾患のうち最も発生頻度の多い疾患で2歳までに犬の80%、猫の70%に何らかの状態の歯周病(歯肉炎や歯周炎)に罹患しているともいわれています。その他、犬では歯の外側は異常がみられなくても歯髄炎や根尖周囲病巣を起こして痛みの症状があることも少なくありません。猫では口腔尾側(後部)粘膜に炎症がみられる尾側口内炎(これまで慢性歯肉口内炎、歯肉口内炎、リンパ球性プラズマ細胞性口内炎などと呼ばれていたもので、最近、尾側口内炎と呼ばれるようになってきています)が結構多い頻度で見られます。内科的治療に対する反応が悪いので厄介な疾患として認識されています。完治を目標にする場合は抜歯を中心とした外科的治療が必要になります。

5.嚢胞:

口腔内に嚢胞を形成する疾患には歯原性嚢胞(含歯性嚢胞、歯根嚢胞)、粘液嚢胞(粘液瘤)などがあります。見た目は歯肉や口腔粘膜が腫れて色が変わったりすることが多く、痛みを伴う場合もあります。 高齢になると腫瘍性の疾患も関与してきますが、1〜2歳で見られる場合は多くが埋伏した歯が関与していることが多いです。レントゲン検査をすることで確定できます。正常に永久歯が萌出しているかどうかが参考になるので、歯の交換時期に(7カ月齢まで)確認しておく必要があります。放置しておくとどんどん悪化して顎骨の吸収が起こってきます。唾液腺が原因で起こる粘液嚢胞は中~高齢での発生が多くみられます。また、この時期には腫瘍の発生も鑑別が必要です。

6.腫瘍:

口腔内にみられる腫瘤性疾患は意外と多くみられます(全身にみられた腫瘤のうち口腔内の腫瘤は8.3%:アミカペットクリニック)。口腔内にみられる腫瘤の役半数以上は腫瘍ではなく、炎症が原因で起こる腫瘤であることがわかっています(約60%)。腫瘍は口腔内の腫瘤の内約半数(約40%)で歯瘍原性腫(良性、悪性)と非歯原性腫瘍(良性、悪性)があります。腫瘍のうち良性と悪性の比率はおおよそ半々です。これらを見た目で判定することは無理なので、確定には病理組織検査などの検査が必要です。同じような腫瘤にみえても、ただ炎症でできた場合もあるし腫瘍のこともありますし、良性の場合も悪性の場合もあるということです。この分類は一次診療施設での結果で、大学などの2次診療施設での口腔内の腫瘤性疾患はほとんどが悪性腫瘍という分類になっています。悪性腫瘍でも早く発見することで完治させることもできますので、早期発見、早期治療が最も大切です。

1歳齢未満から見られる疾患

1歳未満からみられる口腔内疾患の種類

1歳未満から見られ、治療が必要な口腔内疾患としては、次の1〜7が代表的な疾患があります。これらの疾患の多くは早く発見すれば比較的簡単な治療で対応できるが発見が遅れたために高度な治療法が必要になる場合もありますので、早期発見が極めて大切だということです。

- 口唇裂・口蓋裂・軟口蓋裂

- 歯列の異常(下顎前突、上顎前突)、歯の奇形、歯数の異常(過剰歯)により歯や口腔粘膜に外傷を起こす不正咬合

- 乳歯の晩期残存(乳歯遺残)による永久歯の不正咬合

- 埋伏歯

- 歯原性嚢胞(歯根嚢胞、含歯性嚢胞)、萌出嚢胞

- 歯周病(歯肉炎、若年性歯周炎)

- 乳歯の破折

それぞれの疾患の内容は疾患のところを説明ご参照ください。

中~高年齢で見られる疾患

犬や猫の口腔内疾患のうち、最も発生頻度が高いとされている疾患は歯周病です。歯周病は年齢とともに増加する疾患ですが、歯周疾患は発生頻度や疾患の程度のわりには軽視されている傾向があると指摘されています。これまで認識されていたよりも早い時期から歯周病が始まる(2歳までに犬の80%、猫の70%に何らかの状態の歯周病(歯肉炎や歯周炎)に罹患している)WSAVAのガイドラインに記載されていますので、今後最も注意しなければならない疾患です。 次に歯の疾患として犬では歯の破折が多くみられます(口腔内疾患のうち11.9〜15.3%)。歯に良いとされるおやつやデンタルグッズの販売が増え、硬いものが誤って進められている状況があるからだと思われます。今後は正しい知識を持って、本当に与えていいものか危険性のあるものかを見極めることが必要になってきます。 猫では口腔粘膜に炎症が起こる尾側口内炎(歯肉口内炎)の発生が多くみられます(約5~7%)。 その他、1歳未満か見られる疾患が治療されずに放置された場合、症状が悪化してみられます。

口腔内疾患の症状・診断

口腔内疾患の見つけ方

口腔内には沢山の病気がありますが、動物を漫然と見ているとわからないことが多いものです。注意深く外貌や食事中のしぐさを観察したり、口の中を観察することで、これまで気づかなかった多くの口腔内疾患を発見することができます。次のような症状がある場合は、歯や口腔内になんらかの病気がある可能性があります。

○外貌(前や横から顔を見てみる)

- 顔が左右不対称に腫れている

- 上下顎の大きさに不対称がある

- 口唇(くちびる)が腫れている

- 片側性に鼻出血や鼻汁が見られる

- 口角(口の両脇)や口唇がよごれている

- 顔の皮膚や顎の皮膚に傷ができて排膿している

○食事の時に見られる症状

- 涎(よだれ)が多い

- 右か左のどちらか一方で食べる

- 食べ物をこぼすようになった

- 食べる途中で急に奇声をあげる

- 水を飲むときに急に奇声をあげる

- 異常に前足で口の周りをぬぐう

- 食事の途中でやめてしまう

○触診(口の周りを触ってみる)

- 口の周りを触られるのを極端にいやがる

- 口を開けさせない

- 口の周りを触っていると急に奇声をあげる

- 下顎のリンパ節や唾液腺が大きくなっている

○打診(唇の上から指で歯を軽くたたいてみる)

- 皮膚の上から歯の上あたりを軽くたたくといやがる

- 顎をガチガチさせる(チャター反応)

○臭診(口の周りのにおいを嗅いでみる)

- 近くに寄っただけで口臭がする

- 口腔の診察時に口臭がする

- 口唇を触った手に異常な臭いが付着する

○口腔内の観察(口唇を軽くめくり口腔内を観察する)

- 歯石が付着している

- 歯の形が異常である(破折(はせつ)など)

- 歯並びがおかしい(不正咬合)

- 出血が見られる(炎症や潰瘍など)

- 粘膜が赤くなっている(炎症)

- 腫瘤(できもの)がある(腫瘍など)

歯垢歯石検査用ライト照射前 |

歯垢歯石検査用ライト照射中 |

歯垢・歯石検査用ライトによる観察

日本小動物歯科研究会から、光誘導蛍光定量法(QLF法)を応用した犬や猫の歯垢・歯石の沈着程度を調べる歯垢・歯石検査用ライトが発売されました(2020年)。この方法は歯垢や歯石の中に含まれるポルフィリン(細菌が分泌する物質)を赤紫あるいは橙色に発色させ、細菌の存在を明瞭に可視化することができるものです。きれいな歯は白色の蛍光色に光り、歯垢や歯石の沈着している部分は赤紫や橙に発色するためすぐにその沈着程度がわかり、歯磨きによる磨き残しの検査や、口臭がする場合の原因の検査などに利用できます。赤紫色に発色する場所は細菌の存在を意味しますので、口腔衛生に大変役立ちます。歯に向けて光を当てるだけですので誰でも簡単に実施できます。

代表的な疾患の説明と治療

口蓋裂

口蓋裂は先天的な原因で発生する病気(口蓋の奇形)で、口蓋や口唇に穴があいたり、切れ込みができたりなどの異常が見られます。口唇裂があれば産まれてすぐに異常に気づきますが、口蓋裂ではミルクが鼻から出るとか、離乳期になって食事がとれないとか、成長が悪いことで発見されることが多いようです。いずれにしても生後すぐに口腔内の検査を行えば発見できます。手術が可能な症例では生後数カ月まで看護しながら成長させて、麻酔や手術に耐えられるようになってから行うのが一般的です。また、口蓋裂は先天的な病気なので複合的な先天的な疾患が他にないかどうか注意深く観察しなければなりません。色々な程度がありますので、器具を使って検査をしないとわかりにくい場合もあります。

画像(1)

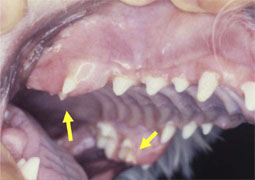

乳歯の晩期残存

乳歯晩期残存は乳歯と永久歯の交換の時期を過ぎても、乳歯が脱落せずに残存しているもので、永久歯の萌出方向への悪影響を与えることが多いのです。犬歯に限って見てみると、乳犬歯晩期残存の発生率は6.9%で、その内永久歯の咬合異常を起こす確率は約75%程度です。治療は発見の時期や程度によって異なります。永久犬歯の萌出初期に発見したものでは残存乳犬歯の抜歯を行うだけでいいのですが、永久犬歯の萌出途中で発見し、乳歯を抜歯するだけでは不正咬合の発生が防げないような場合は、乳犬歯の抜歯と共に永久犬歯の外科的矯正(永久犬歯の歯根が未完成の時期に限る)を行い手術で歯の移動を行うことが必要です。永久犬歯の萠出が終わっている時期に発見した場合は、永久犬歯の歯冠短縮術(他の歯や軟部組織に接触しないように歯冠を切断し短くする処置を行うこと)や矯正(矯正装置を装着し時間をかけて、少しずつ歯を移動して咬合異常の治療をすること)などの方法で不正咬合に対する治療を行うことになります。少しでも早く発見することで、負担の少ない治療を行うことができます。永久歯の不正咬合を起こしていなくても、歯周病を起こしやすいなどの悪影響がありますので、治療は必要です。

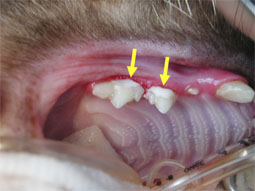

画像(2)、(5)

埋伏歯

埋伏歯とは萌出すべき歯が顎骨や歯肉下に埋もれた状態になっていることです。歯肉の肥厚、歯の位置の異常、萌出スペースがたりない場合などに起こり、欠如歯との鑑別のためには、X線検査をおこなわなければなりません。見つけた時期により、歯肉の切除、開窓、埋伏歯の摘出、外科的矯正などによる治療法があります。埋伏歯を放置すると周囲に嚢胞を形成することもあり、隣の歯の歯根に悪影響を及ぼしたり、歯槽骨の吸収が起こしたりして、次第に悪化することが多いので、出てくるべき歯が出てこないときは、早期にX線検査を行うことが大切です。

画像(7)、(8)、(9)

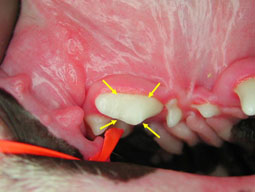

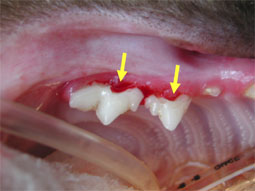

不正咬合

不正咬合は顎の長さの異常によりおこる場合、歯の位置の異常により起こる場合、乳歯 が残存して起こる場合など様々です。不正咬合により外傷が起こる場合が治療の対象となります。乳歯の晩期残存で永久歯の不正咬合を起こすことは多くみられます。したがって、乳歯と永久歯がスムーズに交換するかを観察しておくことは大切です。乳歯の残存による不正咬合の治療は、乳歯の残存の項目に書いたとおりです。 その他、過剰歯で不正咬合が起こる場合は抜歯が対象となります。顎の長さの異常により 外傷が起こるような場合は、特に下顎が上顎よりも短い場合に下顎の犬歯が上顎の口蓋に突き刺さったりする重篤な不正咬合がみられることが多いです。下顎が長い場合は上顎の切歯が下顎にあたり下顎の口腔粘膜を損傷することがあります。治療は抜歯、外科的矯正、歯冠短縮術、矯正などの処置が必要になります。

画像(3)、(4)、(6)

歯の破折

歯の破折は色々な原因で起こりますが、外傷による場合は犬歯の破折が多くみられ、最近では、固いおやつなどを与えて上顎第4前臼歯が破折する症例が多くみられます。治療は露髄していない(歯髄がのぞいていない )場合はコンポジットレジンなどの修復材を用いて歯冠修復を行い、露髄(歯髄がのぞいた場合)している場合は年齢や受傷後の時間の経過により、断髄法(露髄した部分の一部 歯髄を切断し、断面の歯髄保護を行い、残った歯髄は生きたまま残す修復法)や抜髄法(歯 髄を取り除き根管充填剤を充填して修復する方法)で治療します。 断髄法は、状況により異なりますが一般に1~2歳までの若い個体で、破折 後1~2日以内で、しかも術後定期的な検査ができるという厳しい条件を満たす場合しかできません。それ以外の症例では抜髄法(歯髄を除去する方法)が選択されます。これらの修復が不可能な場合は抜歯が適応となります。歯の治療を行った場合はそれで終わりということでなく、治療した歯がある限り定期的な観察が必要です。

破折に気付かいない場合もありますが、なるべく口の中を見る習慣を付け(歯磨きなど)深刻な状況になる前に早く異常を発見することが大切です。破折は痛みを伴い全身に悪影響を与えることが知られていますので、放置することはできません。

画像(13)、(14)、(15)

歯周病

歯周病は犬猫の口腔内の疾患のうち最も発生頻度の高い病気です。歯垢中の細菌が原因で、歯肉や歯肉溝周囲に炎症が起こり次第に深い部分に波及していきます。怖いのは外から見ても見えない部分で進行してしまうことです。

初期の歯周病は歯と歯肉の間の歯肉溝周囲の炎症に始まるため、歯肉炎を起こし、歯肉の腫れや、さわると出血がみられます。この時期は治療によりもとの状態に回復可能です。しかし、これを放置して炎症がひどくなり、歯肉溝の破壊が起こり歯周ポケットが形成されるようになると、炎症は更に深い部分へと進行し、歯槽骨の破壊も起こるようになります。この時期に発見し治療した場合、それ以上の進行を食い止めることはできますが、破壊された歯周組織をもとの状態に戻すことはできません(再生治療を行うことで回復させることもできますが高度の治療が必要です)。したがって少しでも早く発見して治療することが大切です。

歯周病は歯周組織における細菌感染とされており、これを防御する宿主の免疫反応とが複雑に絡み合った結果としておこるもので、様々な要因によって進行の程度が異なります。

進行の程度が重度になるほど、治療法も難しくなるため、少しでも発見して治療を開始することが大切です。

歯石は歯垢が石灰化したもので、歯周病の直接の原因ではありませんが、歯垢を沈着しやすくするなど歯周病を助長する大きな因子になっています。歯垢や歯石の沈着をさせないことが歯周病の予防となり、歯石の沈着したものでは除去を行うことが歯周病の治療・再発予防に必要です。

歯垢を除去したり、付着させないようにすることをプラークコントロールといい、最も効果的な方法は歯ブラシによる機械的なブラッシングですが、できない場合もあり、その場合には他の色々な効果的な方法もあります。内容については、口腔衛生の項目で記載しておきます。

画像(18)

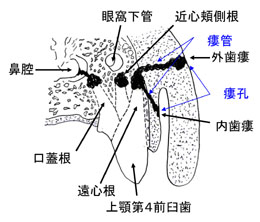

根尖性歯周炎(眼窩下膿瘍)、歯瘻

一般的な歯周病(辺縁性歯周炎)は歯周組織から始まり進行しますが、それと異なり根尖周囲に炎症が起こり進行する根尖性歯周炎という病気があります。一般には眼窩下膿瘍、下顎瘻などとして知られています。破折などにより歯髄に感染が起こり歯髄炎や歯髄壊死から根尖周囲に炎症が波及して起こることが多いのですが、多根歯で辺縁性歯周炎が局所的に深部に進行し歯根の側枝や根尖孔から細菌感染を起こし歯髄炎、歯髄壊死を起こし他の歯根の根尖周囲に炎症を起こすことがあります。

根尖周囲に炎症が起こるとその部分から排膿するための瘻管が形成され、瘻管の出口の瘻孔から排膿始まります。この瘻孔が口腔内の歯肉や粘膜などに起こった場合を内歯瘻、口腔外の皮膚にできた場合を外歯瘻といいます。瘻管の出口付近で排膿が始まるまでは、赤く腫れあがり、さらに時間がたつと膿瘍を形成し、やがて膿瘍に穴が開きその部分が瘻孔となって排膿が始まります。

上顎第4前臼歯の破折から根尖周囲病巣を形成し、目の下あたりに炎症や、膿瘍、そして最後に排膿が始まる病気を眼窩下膿瘍、もしくは眼窩下瘻といって比較的多くみられる病気です。歯の病気とわからず、皮膚の傷と勘違いをすることも多く、その場合の内科的治療では再発を繰り返し一時的によくなることがあっても完治することはほとんどありません。原因となっている歯の歯内療法もしくは抜歯が必要となります。この病気は犬歯や下顎臼歯でも起こることがあるので、これらの病態を歯瘻という病名で呼んでいます。

画像(11)

口腔鼻腔瘻

口腔鼻腔瘻とは何らかの病気により口腔と鼻腔が交通した状態のことをいい、様々な原因で発生しますが、歯周病が重度になって発生する場合が最も多くみられます。上顎前臼歯や犬歯の部分で発生しますが、最も多くみられるのは犬歯の部分です。

症状は鼻腔に関連する症状、すなわち、鼻汁やくしゃみ、鼻出血などが約80%にみられます。重度の場合は鼻での呼吸が難しくなることもあります。

診断は臨床症状、X線検査、また、麻酔下での歯周プロ―ブによる検査、液体通過検査などを合わせて行います。

X線検査では犬歯や前臼歯の歯槽骨の吸収の広さ、深さの程度を観察します。麻酔科下で歯周プローブによる検査を行い、鼻腔への貫通を確認できれば確定となります。液体通過の検査も併せて行い,患部から液体を注入し鼻腔に通過すれば確定となります。

治療は基本的には口腔鼻腔瘻によってできている瘻管の閉鎖する手術を行います。歯が残っている場合は抜歯してその交通路を閉鎖します。歯を残して治療する方法もありますがその場合ほとんどの場合で1年以内に再発が起こります。すでに歯がなくなっている場合は口腔粘膜で穴を閉じる手術を行います。

画像(12)

歯肉口内炎(尾側口内炎)

猫の歯肉口内炎は慢性歯肉口内炎、難治性口内炎、リンパ球性プラズマ細胞性歯肉口内炎、口峡炎などと呼ばれていましたが、最近では病気を間違わないようにするためこの病気を尾側口内炎と表現することが多くなってきました。口腔後部(尾側)粘膜(口腔の一番奥の咽頭の周りの粘膜)を中心に発赤、腫脹、潰瘍、増殖病変などが起こり、激しい痛みを伴います(他の部分の歯肉や口腔粘膜に炎症があってもなくても、口腔後部粘膜の炎症があることが必須)。そのため十分な食事がとれず次第に痩せてきます。原因は確定していませんが、口腔内細菌や細菌の出す毒素、ウィルスなどに過剰に反応して起こるのではないかと推察されています。また、口腔内の清掃や、抗生物質、インターフェロン、ステロイド剤、抗炎症剤など様々な内科療法が試みられますが、内科的治療では一時的に完全しても完治しないことが多く、現在のところ、完治が望める治療が外科的に全臼歯抜歯(奥歯を全て抜く)もしくは全顎抜歯(全ての歯を抜く)を行うことが薦められています。ただ、大変な手術になりますので、獣医歯科に専門性を持った病院でないと手術ができないかもしれません。

症状によっては歯肉炎や歯周炎の重度のものと間違いやすいこともありますが、まったく異なる病気なので注意が必要です。

画像(20)

吸収病巣

歯頚部吸収病巣は猫に高頻度にみられる原因不明の歯科疾患です(犬にも見られますが、 発生頻度は猫に比べ極めて低いです)。4歳以上の猫の50~70%での発生が見られるとの報告もあり、破歯細胞が歯質を吸収して起こるので破歯細胞性吸収病巣とも呼ばれていましたが、最近では単に吸収病巣と表現されています。はじめは歯頚部(歯冠と歯根の間のあたりで、ちょうど歯肉にかくれる部分)付近から吸収が起こり、次第に象牙質に進行し、歯根や歯冠部の象牙質に吸収が拡大します。歯肉下で病気が始まるので、発見が遅れる原因になっています。吸収された部分は歯冠部では肉芽組織で覆われ歯根部では顎骨に改造され、歯根が広範囲に吸収されると歯冠が脱落することになります。吸収が始まると痛みが生じますが、注意深く観察しないと見逃すことが多いです。治療は発見された時の症状によって異なり、初期のものでは欠損部の修復処置を行うこともありますが、再発もみられるため多くの場合が抜歯や歯冠切除が選択されます。いくつかのタイプや進行度の違いがありますので、X線検査を行い診断や治療の方法を決定します。

画像(19)、(19-2)

嚢胞

口腔内に嚢胞を形成する疾患には歯原性嚢胞(含歯性嚢胞、歯根嚢胞)、粘液嚢胞(粘液瘤)、萌出嚢胞などが比較的多くみられます。歯肉や口腔粘膜が腫れて色が変わったりすることが多く、痛みを伴う場合もあります。この中で歯原性嚢胞は放置しておくと嚢胞が次第に大きくなり、顎骨を吸収しながら大きくなるため、上顎では鼻腔まで嚢胞が広がり呼吸が難しくなる場合もありまます。下顎では骨折を起こすほど顎骨の吸収を起こすこともあります。早く発見すれば、埋伏した歯を嚢胞とともに抜歯するとよくなるのですが、進行したものでは治療が困難なこともあります。歯肉や粘膜に腫れてりしている部分があるときは、速やかにX線検査をすることが大切です。

唾液腺の病気が原因で起こる粘液瘤は粘液瘤とともに唾液腺の切除が必要になることが多いです。顎の下にできる粘液瘤では、進行すると左右のどちらが原因となっているかわかりにくくなることもあるので早めの診察が必要です。

画像(9)

腫瘍

犬や猫の口腔内の腫瘍は、良性のものではエプリス(歯肉腫)が多く、悪性のものは扁平上皮癌、線維肉腫、悪性黒色腫などが代表的なものです。肉眼所見では良性か悪性かは判断がつかないので、診断には肉眼所見、生検(針吸引、塗抹標本、病理組織検査)X線検査などを行い鑑別します。良性のもののほとんどは手術で完治しますが、悪性腫瘍の扁平上皮癌は下顎吻側部歯肉や口腔軟部組織から発生することが多く、猫では舌や舌根部に発生することが多く、浸潤性が高いので完治が難しいことがあります。線維肉腫は好発部位が上顎・下顎の歯肉、口蓋で遠隔転移(腫瘍ができたところから離れた遠くの場所にできること)は起こしにくいのですが、局所の浸潤は強く、再発しやすい性質を持ちます。また、悪性黒色腫は好発部位が頬粘膜、口唇、歯肉で浸潤性も転移性も高いです。これらの腫瘍に対し治療は外科療法、放射線療法、化学療法などがあり腫瘍の種類や発生場所・状態により治療法を決定します。いずれにしても早期発見・早期治療が術後の経過に大きく影響するため、日常での口腔内検査が重要です。いくら悪性腫瘍であっても早期に発見すれば完治可能ですので、口腔内を観察する習慣を付け、少しでも早く発見することが大切です。

エプリスという病名ですが、最近呼び名が変わってきており、以前炎症性の線維性エプリスといわれていたものは→歯肉過形成、腫瘍性の線維腫性エプリス、骨形成性エプリス→周変性歯原性線維腫、腫瘍性の棘細胞性エプリス→棘細胞性エナメル上皮腫と呼ばれるようになりました。

また、一次診療施設での口腔内の腫瘤のやく半数は炎症性のもので、残りの半数が腫瘍性のものです。確定診断には病理組織学的検査が必要です。

画像(16)、(17)

その他

口腔内には多くの疾患がありますが、残念ながらひどい病変があっても、口腔内を観察しないと気付かないことが多いのです。食事ができるからといって安心できないのです。幸い最近、口腔衛生の重要性が指摘されはじめ、若齢期から歯磨きを中心とした口腔衛生が広く行われるようになってきましたので、口腔内疾患に早く気づくことができるようになってきています。

口腔内疾患の予防

口腔内疾患の考え方

ガイドラインを参考に口腔内疾患に対する考え方を列記してみました。

- 口腔内には治療が必要な様々な疾患があるが、口腔内をよく観察しないとこれらの疾患はわからないまま放置されることが多い。

- 炎症を伴う口腔内疾患は痛みを伴い放置することでストレス状態下に置かれ、全身へ様々な悪影響を与えるため、どのような疾患であれ治療が必要

- 歯周病はこれまで一般に認識されていたよりも早い時期から罹患する

- 歯周病になったら治療するということでなく、どうしたら歯周病にならないかという予防の点が重視される

- 歯周病の発生予防として予防的歯石除去が重要であるが、同時に歯科処置後の経過観察についても大切

- 歯周病は全身の臓器へ悪影響を及ぼすことが報告されており、歯周病に対しては積極的な治療が必要

- 予防歯科の概念が重要視され、動物病院でのプロフェッショナルケアと、獣医師や看護師の指導に基づいた毎日のホームケアを行うことで口腔内の健康を維持していくことが大切

口腔内疾患の予防はまず口腔内を見ることから始まりますが、これを自然に常に行うには歯周病の発生予防として、若齢期からの歯磨きを中心とした口腔衛生を行うことです。歯磨きを行うことで、口腔内を観察する機会も増えて歯周病だけでなく、他に疾患にも目が向くようになり、結果的に口腔内疾患に早く気付くようになります。

歯周病の予防

歯周疾患の予防

歯周病は口腔内疾患のうち最も発生頻度が高く、一般には高齢では頻繁にみられることが知られており、3歳以上の犬や猫の85%以上にみられると報告されています。最近では2歳までの猫の70%、犬の80%に何らかの程度の歯周病があると報告されており、また、また、ホームケアを行わない小型犬では、9カ月齢から歯周病が始まるともいわれています。すなわち、歯周病はこれまで思っていたよりも早期に始まっているということです。ただ、歯周病は歯垢の中に潜んでいる細菌による感染症ですから、この原因となる歯垢を除去し、沈着させないようにすることで予防することが可能です。

ですから、歯周病の予防はプラークコントロール(歯垢の沈着している場合は除去し、その後沈着しないようにコントロールすること)を徹底して行うことです。犬や猫では歯磨きを中心とした方法が推奨されていますが、難しい場合もあるので、様々な補助的な方法を併せて行います(後述)。

無麻酔歯石除去の危険性

無麻酔での歯石除去について、麻酔をかけるリスクがなく手頃だという意見もありますが、実際は危険を伴い十分な処置ができないので進められる方法ではありません(日本小動物歯科研究会の公式見解であるとともに、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパの獣医歯科学会の公式見解でもあります)。歯垢は歯周病の直接の原因とされており、歯石は歯周病の悪化要因であることが知られています。

歯周病は歯垢中の細菌が原因となり歯と歯茎(歯肉)との溝(歯肉溝)から始まります。初めは歯肉炎が起こり、それを放置すると歯と歯肉の付着が剥がれ、歯周ポケットを形成するようになります。歯周病の治療や予防のためには、外から見える歯の表面の歯垢歯石だけでなく、外からでは見えない歯肉下に潜んだ歯垢歯石を除去することが大切なのです。

歯肉溝や歯周ポケットの歯石除去には特殊な器具が必要で、無麻酔で行うと犬が急に暴れて傷ができたり、人が噛まれたり、色々な事故が報告されています。

また、目に見えている歯石だけ除去してきれいになっていると思い込んでいるうちに、歯肉の深い部分に潜んでいる細菌が炎症を起こし知らず知らずのうちに歯周病が進行してしまうのです。

そのため、歯周病の治療あるいは予防を目的とした歯垢歯石除去は、安全にまた、確実に行うためには全身麻酔をかける必要があります。

ただし、麻酔をかけるためには、様々な術前検査を行い麻酔に対するリスクの有無や程度を明らかにすることが重要です。それぞれの動物の状態により検査項目が異なります。このようにして、私たちは麻酔下で安全に歯垢歯石除去行うことを心がけています。

無麻酔歯石除去の危険性については、日本小動物歯科研究会のホームページに記載されています。

破折の予防

日本小動物歯科研究会が日本全国の会員病院に対して行ったアンケートの結果(2019年)、732病院で合計407件の歯の破折事故のあったことが報告されました。破折の原因となったものは、おやつやデンタルケアのために与えられた、ひづめ、アキレス腱、鹿の角などで、その他硬い食べ物やおもちゃなども含まれていました。犬の歯に良いと思って与えたことで歯の破折がおこり、大変残念なことです。

破折は固いものを噛んで起こる場合は上顎第4前臼歯が最も多く、また、落下事故やけんかなど事故によって起こる破折は犬歯に多く見られます。破折の大半が歯髄の露出する露髄という状態で深刻なものとなっています。

犬での破折がなぜ起こりやすいかというと、上顎第4前臼歯と下顎第1後臼歯が裂肉歯という食べ物を飲み込める大きさに切断するという形態になっているためと考えられます。強い力で、硬いものを咬むことにより破折しやすい力が歯にかかってしまうためです。

それでは実際にどのような製品がいいかというと、破折しないで歯垢や歯石の沈着抑制効果が望まれますので、それらのエビデンスのある品物(例えばVOHCのマークのついているもの、もしくは実験を行いその結果を示しているもの、獣医師が薦めるものなど)が良いでしょう。わかりにくい場合は爪で押さえたときにくぼみができるもの、咬んだ時に歯がめり込む状態になるものなどが良いと考えられます。

予防できる不正咬合

乳歯の晩期残存による永久歯の不正咬合(歯性不正咬合)は、早期発見、治療でその後に起こる永久歯の不正咬合を高率に防ぐことができます。最も重大な不正咬合は乳犬歯の晩期残存で起こる永久犬歯の不正咬合で、残存乳犬歯を放置した場合その約75%に永久犬歯の不正咬合が起こることが報告されています。それを防ぐためには晩期残存の乳犬歯を永久歯の異常が起こる前に抜去することです。これによりほとんどの場合は不正咬合が防げるのですが(4~5カ月齢)、発見の時期が遅れた場合は永久犬歯の外科的矯正を行うこともあります(6~8カ月齢)。永久犬歯の萌出が終わった後では、これらの処置では不正咬合を防げなくなるので、治療には矯正や歯冠短縮術など高度な治療が必要となります。したがって、ワクチンの接種時から口腔内の歯の萌出や永久歯との交換の状態を観察し、乳歯と永久歯が並んで生えている場合は早めに相談したほうがいいでしょう。

その他

歯磨き(プラークコントロール)の考え方

効果的なプラークコントロールは歯石の沈着がある場合は、麻酔下での歯石除去を行った後に、歯石の沈着のない場合はそのまま歯磨きによるホームデンタルケアを行います。歯ブラシとデンタルジェルを使用したブラッシングが最も効果的で1日1回、毎日の実施が推奨されます。ただ、歯ブラシでのブラッシングができない場合もあり、その際にはあきらめないで、デンタルシート(歯磨き用のシート)、ガーゼ、その他の方法で磨くことも可能です。また、最近の報告では酵素などの入ったデンタルジェル(動物病院で販売)を歯の表面につけるだけでも何もしないよりも効果がみられています。また、食事の内容や(缶詰タイプよりもドライタイプがよい)、運動なども影響(口唇の動き唾液の分泌がよい)します。 プラークコントロールの効果は目で見てもわかりにくいこともありますので、歯垢・歯石検査用ライトで検査(動物病院で実施可能もしくはライトの購入も可能:日本小動物歯科研究会発売)すると磨き残しの部分があればすぐにわかります。歯磨きをしているといわれた人の93%で何らかの磨き残しがみられたという調査報告もありますので、きれいにできているとの思い込みは禁物です。必ず確認を行ってください。 歯磨きだけでなく、口腔衛生を考えた場合はさらにインターフェロン製剤、口腔善玉菌の製品、細菌の分泌物に対する防御効果のあるもの、炎症を取る作用のあるものなど薬剤や多数のサプリメントなどがあります。あまりにも多いので、これらについてもエビデンスの示されたものを使用することが大切です。

歯磨きの方法

歯ブラシや歯磨きペースト、デンタルジェルには多くの種類があり、使用に当たって困惑されることがあるでしょう。まず。歯ブラシについて、毛先が硬く短いものが歯垢の除去効果が高いです。歯面に垂直に当てて小刻みな動きをすることで効果が強く出てきます。歯は人と異なり垂直になっておらず歯冠に向けて尖っていますので、紙面に垂直にするためには、真横からでなくブラシに角度をつける必要があります。歯の周囲ぐるりと磨く必要がありますので、場所によってブラシの真ん中だけでなく先の方や後ろの方を使う必要があります。初めは唇をめくってみながら行うことをお勧めします。 ただ、この硬いブラシでは、歯と歯の間や歯肉溝を清掃することが難しいので、その場合はやや軟らかめの長めの毛先のブラシがいいということになります。歯肉溝ン向かって45度の角度をつけて小刻みな動きで清掃します。また、犬の大きさによってもブラシの大きさが異なりますし、犬と猫でも異なるものがあります。わかりにくい場合は動物病院で指導をうけるのもよいでしょう。 歯磨きペーストやデンタルジェルにもたくさんの種類があります。これについてもエビデンスの示されたものを安心して使用することが大切です。最近では酵素の入ったデンタルジェルだけを一日回歯の表面に塗るだけでもそれなりの効果があることが報告されました。歯ブラシがだめでも、デンタルシート、ガーゼ、歯磨きペースト、デンタルジェルと様々な方法を駆使してプラークコントロールを行うことが大切です。高価で効果のみられないもの、過大広告になっているものなどが沢山ありますので注意が必要です。

歯磨きの指導

歯磨きを行うと、口腔内の疾患にも早く気づくことができ、なんといっても口腔内の病気で最も多い歯周病の発生を予防することができますので、大変有意義なものとなります。いきなり歯磨きといっても、なかなか急にはできないことが多く、色々な工夫をしなければなりません。歯磨きは少しずつ慣れさせることが大切で、若い時期から始めると比較的容易にできます。その一つの方法を示しておきました。

- 鼻先と下顎をつかんで軽く口を閉じる練習をする

- 口を閉じたまま、横から指を入れ臼歯部(おくば)をさわってみる

- 指にガーゼを巻き歯と歯肉をなでる

- 歯磨剤をガーゼに付けてなでる

- 歯ブラシに歯磨剤をつけ、軽くブラッシングしてみる(上顎犬歯と臼歯)

- 上顎頬側面(歯の外側の面)ができたら切歯部(まえば)を磨いてみる

- 頬側面(外側の面)ができたら口を開けて舌側面(歯の内側の面)を行う

- できにくい場合は上顎の犬歯と第4前臼歯(おくの一番大きい歯)の部分だけでも行う。

不自然なようにも感じられるかもしれませんが、歯磨きができたら、おやつをあげるというのも効果的です。 また、始めは、口唇をめくって、歯がどこにあるかを確認しながら歯磨きをすることも大切です。

主な症例写真

症例をクリックすると、詳細ページにジャンプします。

1.口蓋裂

|

|

口蓋裂と軟口蓋裂の併発症例。左は術前、右は術後2週間

食事が鼻から出るとのことで来院した3カ月齢の子犬。重度の口蓋裂だったので、3カ月齢まで待って開口部を閉鎖する手術を行った。

|

|

口蓋裂と軟口蓋裂の併発症例。左は術前、右は術後2週間

3カ月齢の子犬。産まれたときからミルクが飲めず、口蓋裂と診断され、3カ月まで待って開口部を閉鎖する手術を行った。

2.不正咬合:乳歯の抜歯

|

|

予防矯正の症例1。左は術前、右は術直後。

乳犬歯の晩期残在症例:乳犬歯は強固に残存しており、このままだと永久犬歯の咬合(かみ合わせ)が悪くなるので、残存乳歯の抜去を行った。抜歯後の後咬合状態は良好となった。

|

|

予防矯正の症例2。左は術前、右は術後。

乳犬歯の晩期残在症例:このまま乳犬歯が脱落しないと永久犬歯の不正咬合が起こる状態。晩期残存乳犬歯の抜歯を行った。右は術後3週間目。いい咬合状態になった。

3.不正咬合:歯冠短縮術(断髄治療)

|

|

歯冠短縮術の症例。左は治療前、右は治療後。

下顎が上顎に比べ小さく短いために起こった不正咬合で、下顎犬歯が上顎の硬口蓋にあたり傷ができていた。歯冠の一部を切断し上顎に当たらないように短くする歯冠短縮術を行った。

4.不正咬合:永久歯の抜歯

|

|

抑制矯正の症例。左は術前、右は術後。

下顎犬歯の舌側転位で不正咬合のみられる症例に対して、第3切歯を抜歯した。その後咬合状態は改善した。

5.不正咬合:外科的矯正

|

|

外科的矯正の症例1。左は手術前、右は手術後。

右上顎永久犬歯が近心(前方)に萌出して、下顎犬歯と接触している症例。乳犬歯の抜去と共に上顎永久犬歯を遠心(後方)に移動する外科的矯正を行った。右は手術直後の写真で、咬合の改善がみられる。

|

|

外科的矯正症例2。左は手術前、右は手術後。

乳犬歯の晩期残存のため、下顎永久犬歯は舌側に萌出し上顎第3切歯に接触している。乳犬歯の抜去と共に下顎永久犬歯を頬側(外側)に向ける外科的矯正を行った。右は手術直後の写真で咬合の改善がみられる。

6.不正咬合:矯正

|

|

矯正の症例1。左は矯正前、右は矯正後。

左上顎の犬歯が近心(前方)口蓋側(内方)に転位していた。矯正装置を装着し約2ヵ月で左上顎犬歯を頬側(外側)に出すことができた。右は矯正後の写真で咬合の改善が見られます。

|

|

矯正の症例2。左は矯正前、右は矯正後。

右下顎永久犬歯がやや舌側に転位した不正咬合がみられる。矯正装置を装着し矯正を行った。右は矯正を開始してから約45日目のもの(矯正装置はとってある)。

|

|

矯正の症例3。左は矯正前、右は矯正後。

左上顎犬歯の不正咬合の症例。矯正装置を装着して矯正を行った。右の写真は矯正開始から約1.5カ月後のもの(矯正装置はとってある)。

7.埋伏歯:外科的矯正

|

|

埋伏歯の外科的矯正の症例1。左は術前の口腔内写真、右は手術直後。

上顎犬歯が萌出せず盛り上がっているとのことで来院した症例(左)。X線写真で近心上位に転位した埋伏永久犬歯が確認されたため、乳犬歯を抜歯し、外科的矯正を行った。右は手術直後の写真。

|

|

埋伏歯の外科的矯正の症例1ー2。左は2週間後、右は3ヵ月後の写真。

左は手術後2週間目の写真で永久犬歯の萌出が少しずつおこり、右は3ヵ月後で正常に近い萌出がみられた。

8.埋伏歯:歯肉切除

|

|

埋伏歯の歯肉切除の症例1。左は術前、右は手術途中の写真。

左は臼歯が萌出しないとのことで来院した症例。左右の上顎第4前臼歯は不完全埋伏の状態であった。上顎第4前臼歯の部分の歯肉切除を行った。その後の経過は良好。

9.埋伏歯:嚢胞

|

|

埋伏歯の症例2。左は術前、右は手術直後。

左の上顎犬歯が萌出しないとのことで来院した症例。X線検査により、乳犬歯が埋伏しており、その周囲に嚢胞の形成が見られた。埋伏乳犬歯の抜去と歯肉を一部切開し永久犬歯の歯冠が萌出できるように手術を行った。術後の経過は良好。

10.歯周病

|

|

歯周病の症例。左は処置前の口腔内の写真、右は歯石除去後の写真。

口が臭く、時々出血し食欲もないとのことで来院した犬の重度の歯周病の症例。全身麻酔下で歯石除去を行い、術後は口臭もなくなり、食欲も出てきた。

11.眼窩下膿瘍

|

|

眼窩下膿瘍・眼窩下瘻の症例。左は膿瘍、右は瘻孔を形成している。

目の下に傷ができて膿みがでるとのことで来院した症例。いずれも上顎第4前臼歯の破折が原因で起こったもので、破折歯を抜歯し、その後症状は改善した。

・原因

眼窩下膿瘍・眼窩下瘻(外歯瘻)は歯や歯の周囲の病気から起こる根尖病巣が原因となり起こる病気で、犬では特に第4前臼歯の破折か歯周病が原因となっていることが多い。治療は、原因となっている歯の歯内治療や抜歯を行う。

・症状

発見したときの状態により3つの症状に分けられる。

①顔面の腫れがみられる場合。

②顔面の腫れと発赤など皮膚の色の変化がみられる場合。

③顔面の皮膚に傷ができて排膿が見られる場合。

いずれも痛みがでたり食欲が減退することが多い。

|

歯瘻の状態を示す模式図で、 |

・病態

歯周病や歯の破折などが原因となり、歯髄壊死を起こし、その結果根尖周囲病巣を起こし、それが原因となって、皮膚や粘膜に瘻管ができ、やがて瘻孔を形成し排膿が始まる。原因の除去を行わないと、内科治療を行っても再発を繰り返す。

12.口腔鼻腔瘻

|

|

口鼻瘻管の症例。左は口腔内写真、右は鼻孔から鼻汁がでているところ。

青鼻が出て呼吸困難がみられるとのことで来院した症例。重度の歯周病で口から鼻に抜ける通路ができており、汚れが鼻に詰まっていた。抜歯し、口腔と鼻腔の交通路を閉鎖する手術を行った。その後症状は改善した。

13.破折:修復治療

|

|

破折の症例1。第4前臼歯の破折の症例:左は術前(修復前)、右は術後(修復後)。

この症例はヒズメを咬んで左上顎第4前臼歯がかけてしまった。露髄していなかったので修復を行った。

|

|

破折の症例2。右上顎第4前臼歯破折、左は治療前、右は治療後。

かたいものをかじって起こった右上顎第4前臼歯の平板破折の症例。歯の表面のエナメル質がかけていたが露髄はしていなかったため歯冠修復を行なった。

|

|

破折の症例3。左上顎犬歯の破折。左は治療前、右は治療後。

石をかじって左上顎犬歯の先端部分が破折した症例。右は歯冠修復して約1年後の写真で経過は良好。

14.破折:断髄治療

|

|

破折の症例。左は治療前、右は治療後。

交通事故で右上顎犬歯歯冠の咬頭部を破折した症例で、露髄しそうだが受傷直後なので、断髄(生活歯髄切断術)処置による治療を行った。術後経過は良好。

15.破折:抜髄治療

|

|

破折の症例。左は術前、右は術後。

上顎の歯が割れたとのことで来院した症例。歯科X線検査を行い歯根に異常がないことを確認した後、破折した上顎第4前臼歯の抜髄(神経をとって治療する)を行った。術後は定期的なX線検査が必要だが、経過は良好。

16.口腔内腫瘤

|

|

口腔内腫瘤の症例1。左は術前、右は術後。

歯肉にできた腫瘤の症例。腫瘤を切除し組織検査を行った結果、腫瘍ではなく炎症反応で発生する線維性エプリス(歯肉の過形成)。非腫瘍性の病変であった。

17.口腔内腫瘍

|

|

口腔内腫瘤の症例2。左は術前、右は術後。

歯肉にできた腫瘤の症例。腫瘤を切除し組織検査を行った結果、炎症反応で発生する線維性エプリス(歯肉の過形成)。非腫瘍性の病変であった。

|

|

口腔内腫瘤の症例1。左は術前、右は術後。

歯肉の部分にできた腫瘍の症例。組織検査では棘細胞性エナメル上皮腫(棘細胞性エプリス)であった。分類では良性の腫瘍だが、局所的には悪性の病状があるため、顎骨の一部を切除する広範な摘出手術を行った。右は手術終了時の写真で、その後再発はなく経過は良好。

|

|

口腔内腫瘤の症例2。左は術前、右は2回目の手術直後。

硬口蓋に腫瘍ができた症例。摘出手術を行い組織検査を行ったところ、悪性腫瘍の繊維肉腫であったため、再度摘出した周囲を更に広く深く摘出する手術を行った。右は手術直後の写真で、その後再発は見られず経過は良好。

18.猫の歯周病:抜歯

|

|

歯周病の症例1。左は処置前の口腔内の写真、右は抜歯後の写真。

口が痛く食事がとれないとのことで来院した猫の極めて重度の歯周病の症例。炎症がひどい部分の抜歯を行った。術後は炎症が次第にとれて食欲も改善した。

19.猫の吸収病巣:修復

|

|

猫の吸収病巣の症例1。左は治療前、右は治療後。

歯に痛みがあるとのことで来院した日本猫。右上顎臼歯に吸収病巣(矢印)がみられた。初期の病変なので右の写真のように修復処置(矢印)を行った。再発することが多いので、抜歯が選択されることが多いが、この症例は術後3年は良好だった。

19-2.猫の吸収病巣:抜歯

|

|

猫の吸収病巣の症例2。左は治療前、右は治療後。

歯に痛みがあるとのことで来院した日本猫。左下顎第3前臼歯の歯冠の色が赤くなっており(矢印)この部分に痛みが見られた。X線検査でかなり進行した吸収病巣であることがわかり、抜歯を行った。

20.慢性歯肉口内炎(尾側口内炎):全臼歯抜歯

|

|

慢性歯肉口内炎(尾側口内炎)の症例1。左は治療前、右は治療後。

口が痛く食事ができないとのことで来院した日本猫。口腔粘膜が重度の炎症を起こしていた。猫の慢性歯肉口内炎で色々な内科療法では改善が見られず、次第に悪化した症例。全臼歯抜歯を行い、その後少しずつ炎症がとれ最終的に内科治療の必要がなくなるまで回復した。

|

|

慢性歯肉口内炎の症例2。左は治療前、右は治療後。

食事ができず体重が減ってきたとのことで来院した日本猫。口腔粘膜が重度の炎症を起こしていた。猫の慢性歯肉口内炎で色々な内科療法では改善が見られず、ほとんど食事がとれなかった。全臼歯抜歯を行い、最終的に内科治療の必要がなくなるまで回復した。